背景

潮间带泥滩是生态系统中非常重要的组成部分。在大屿山内有许多生态重要地点和生境,例如潮间带泥滩。在这些潮间带泥滩中,孕育着海草、软体动物、节肢动物、以及濒危物种—三棘鲎(俗称马蹄蟹)等等。这些物种各自负责着不同的生态功能,使泥滩成为影响气候变化的关键栖息地之一。然而,因海岸发展和污染,以及大量人为活动所致,潮间带泥滩受到破坏甚至消失。马蹄蟹依赖泥滩生境产卵及孕育幼体,却因一些香港泥滩生境受破坏,而使其种群数量在2002至2009年期间大幅下降九成1。

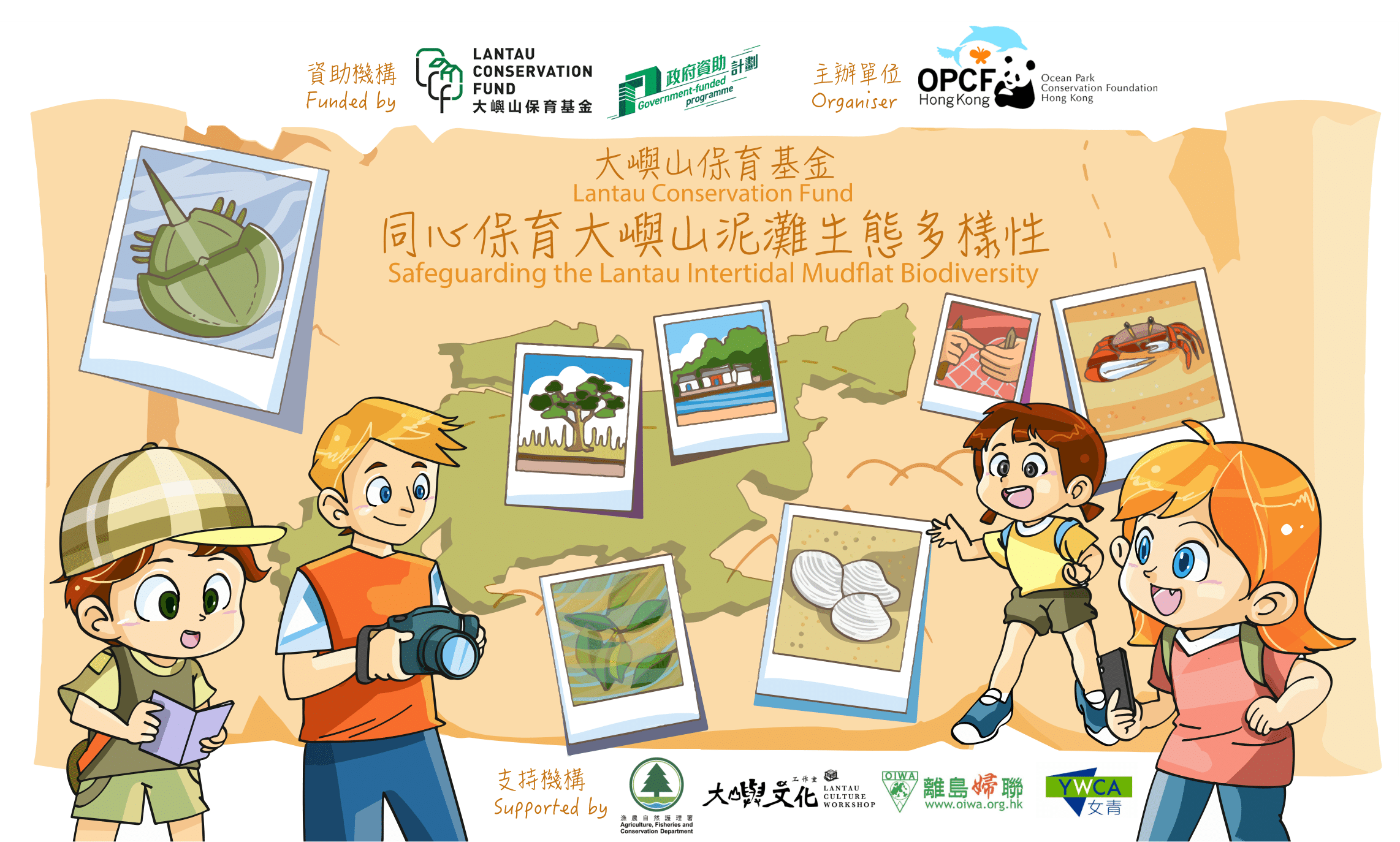

香港海洋公园保育基金(保育基金)在大屿山保育基金的资助和不同合作伙伴的支持下,透过教育和社区参与活动,来唤起和提高公众,尤其大屿山的村民、学生、渔民和旅游经营者,对于具有重要生态保育价值的潮间带泥滩生态系统的关注。此外,本项目亦鼓励学生和公众参与公民科学调查,以加深对潮间带泥滩生态系统和生物多样性的认识。东涌湾、水口、贝澳和大澳为此计划涵盖的四个主要地点。通过以上与大屿山公众和社区团体的合作,推广良好的郊游守则以促进泥滩的可持续使用,为生态系统提供在地的保护。

潮间带的重要价值

潮间带指潮汐涨退周期中,潮涨时被海水浸没、潮退时则暴露的海岸区域。潮间带能缓冲海浪对陆地的直接冲击,并提供重要而独特的生态价值。空旷泥滩及红树林是其中一些潮间带生境地,能有效保护海岸线免受风暴时海浪的侵蚀;红树及海草床则提供落叶作为虾、蟹等物种的食物。潮间带亦是孕育多种生物的地方,由细小的腹足纲(例如:螺)、节肢动物及鱼类,乃至庞大的红树林群落都赖以生存。

四个重点潮间带 泥滩/沙坪

东涌湾

东涌湾是平静而广阔的内湾泥滩。多样的微生境,包括红树林、软泥地、蚝礁以及石滩皆可在东涌湾看到。连接大海的天然溪流:东涌河,将东涌一带山头的淡水资源带到东涌湾。此外,赤鱲角机场阻隔了大部分来自大海的海浪,使东涌湾形成一个平静的海岸。大量的淤泥因此而累积,形成了东涌湾西南方广阔而柔软的泥滩。即使如此,在东涌湾东南方仍有不少的木榄红树林、碎石和泥沙混杂的泥滩以及大大小小的河口,增添了其生态意义。东涌湾泥滩是鲎的其中一个重要繁殖地,特别是中国鲎和圆尾鲎;同时,它提供着许多水鸟的食物,并为红树林和海草提供了基质。这些栖息地有助于能源循环及海岸稳定,使东涌湾成为一个重要的生态区。

.webp)

大澳

大澳位于大屿山最西端,以沿河道两岸而建的棚屋和古朴的渔村闻名。每年端午节举行的「龙舟游涌」更是代表着大澳传统渔村文化的传承,使这个小渔村生色不少。除了文化历史,大澳的生态价值也值得我们关注。泥滩可见于石仔埗、大澳杨侯古庙对出一带,孕育着银虾幼体、螺贝类等生物;加上由废弃盐田演化成的补偿湿地,有着红树林、鱼池和沼泽等等微生境,是水鸟、依赖湿地的鸟类和候鸟的重要栖息地。

水口

水口湾是一片广阔平坦的沙坪,绵延逾一公里。沙坪邻近淡水出口,除了是鲎的繁殖地,邻近的生境亦支持了高度的生物多样性:包括红树林底下的弹涂鱼、招潮蟹;在河溪可见的蜻蜓、蛙类等等,甚至可找到香港特有的卢氏小树蛙2。然而,在水口的蚬类采挖活动,例如文蛤(俗称沙白)、帘蛤等,对生态造成负面影响。国外研究指出,不受监管的掘蚬活动除了导致底栖组成结构及泥滩密度改变3,亦可能会出现幼年鲎被践踏、遗留垃圾积累4等问题。

.png)

貝澳

贝澳古称「螺杯澳」,位于大屿山南区较东面的河谷位置,河川出口处的沙嘴和泻湖能够吸引大量潮间带生物聚居及觅食。鸟类如褐渔鸮、黑冠麻鹭等超过180个品种都有记录在此5。因地理位置的关系,贝澳沙坪的浪涌较大,生态特性与其他潮间带泥滩稍有不同。例如以有机物和微生物为食的斧蛤属蚬类,浪涌环境会吸引它们较积极的移动,或是快速钻进沙中躲避掠食者,所以在那里,有机会遇见具有高活动能力的蚬类6。

大屿山泥滩生物

泥滩处于潮间带及咸淡水交界之地,主要基质为黏土。泥滩的潮汐周期对于生物出没的位置、海浪冲刷程度,以及沉积物的大小皆有很大的影响。泥滩有丰富的生物种类,它们在泥滩的分布,取决于食物资源、适应极端温度及干燥的能力,还有猎食和竞争等生物间的相互作用7。

|

螺贝类、双壳类 泥滩表面或泥沙内充斥着许多不起眼的水生生物,例如螺贝类和双壳类。进食腐屑或藻类的螺贝类能够促进泥滩生境的营养及物质循环,而大部分双壳类的滤食性特征则有助提高黏土中的透气度,在泥滩生态及食物链中担当重要角色8。 |

|

|

螺贝类—海蜷属 形状修长、螺塔高,常见于遮蔽型泥滩的中潮或低潮区。适应力高,摄食覆盖沙粒的生物膜和腐质维生。在大屿山水口,泥滩退潮时可以看到一大群作为优势种的滩栖螺缓慢前行,留下一条条痕迹,与水口泥滩的波浪纹路相互交织。 |

|

|

螺贝类—织纹螺属 螺身略微起棱,有很长的虹吸管。作为一种食腐动物,能利用尸体在水里发出的化学物确认它的位置。 |

|

|

双壳类—歪帘蛤属 壳上的条纹犹如雕刻,有助在泥滩上固定位置。会利用一对虹管滤食水中的浮游生物。 |

|

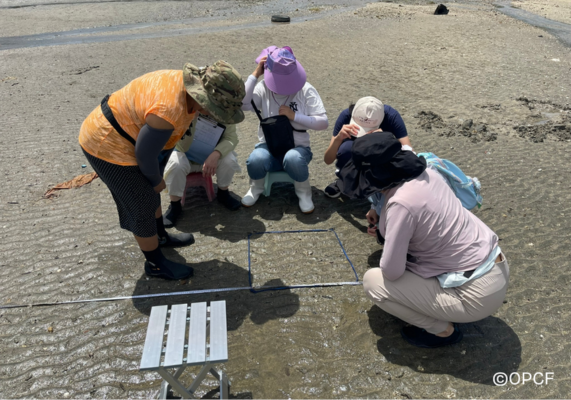

大屿山泥滩生物种类繁多,其分布及种群数目与其中微生境息息相关。在本计划里,小学校园泥滩生态系统教育工作坊的模拟普查,及泥滩生物多样性调查中实地考察,让不同年龄层的学生和公众能够成为公民科学家,深入认识各类泥滩生物。各位公民科学家甚至能够亲身取得第一手数据,学习分析普查结果。

|

马蹄蟹 马蹄蟹(鲎科)是一种古老的海洋动物,早在4.75亿年前(奥陶纪下旬)已存在。形态至今仍然没有重大改变,故被誉为「活化石」。成熟的马蹄蟹配对后会回到潮间区域产卵,而幼年马蹄蟹则会在潮间区域觅食和生长,直至成长到成鲎之后再迁移到浅海生活。 |

|

|

三棘鲎(中国鲎) |

|

|

圆尾鲎

|

.png) |

因受到过度捕捉、海岸发展及污染等威胁影响,马蹄蟹的种群数目长久成为重点关注问题。公众透过参与泥滩清洁与生态导赏活动,可以提高对泥滩生境所受威胁的认知,改善泥滩废物积聚问题,亲身参与生境地修复工作。 「马蹄蟹校园保母计划」亦培养众多中学生成为马蹄蟹保育大使,参与饲养工作并宣扬保育信息。

|

红树 红树林泛指生长在海岸或(亚)热带河口交汇处的乔木或灌木群落。红树的「红」字源自红树科植物多含丹宁,因为过去被用来制造红色染料而得名。在大屿山,可找到香港全部八种真红树品种。 红树在泥滩的重要性,除了是其他泥滩动物的庇护栖息处外,从树上掉落、腐化的树叶也能够作为相手蟹等泥滩动物的食粮10,是泥滩食物网中的主要生产者;反之,在红树根部生活的螺、蟹和蠕虫等在挖洞的时候把空气带入泥土,亦有助叶片分解,减少缺氧腐化对红树的影响。另外,红树拥有高储存蓝碳能力,作为碳库能有效减缓全球暖化问题11。 |

|

|

秋茄(水筆仔) 大屿山乃至香港本土最常见的红树,而本地原生秋茄树(属K. obovata 的种)则被认为比起印度的种群(K. candel)有更高的御寒能力以及繁殖力12。因其胚轴像一枝枝笔杆挂在树上,而得「水笔仔」之名。

|

|

|

桐花树(蜡烛果) 桐花树与秋茄同为胎生植物,指在果实掉下来之后,藏于果皮中的胎生苗会在果皮裂开之后开始生长。叶柄带有红色,亦因果实形如蜡烛火光而得名「蜡烛果」。 |

|

|

木榄(红茄苳) 木榄组织的丹宁含量很高,使其整体偏红,尤其是深红色的花萼以及渐尖的叶端成为辨认特征。在东涌湾一带可看见其庞大种群。

无瓣海桑 无瓣海桑在香港是属于外来的红树品种,在90年代引入至内地,再经水路漂流繁殖至后海湾一带,以高生长速度和生命力强而成为部分湿地之优势种,及后更扩展至大屿山红树林地域。因与本地红树竞争生长空间,以及霸占开阔泥滩以致候鸟觅食和其他泥滩生物生存的空间减少,可能需要对其进行管理与控制工作。 |

|

红树林对泥滩生态十分重要。透过公众讲座,大众能够更深入认识大屿山内各红树物种,及与其他泥滩生物的关系。

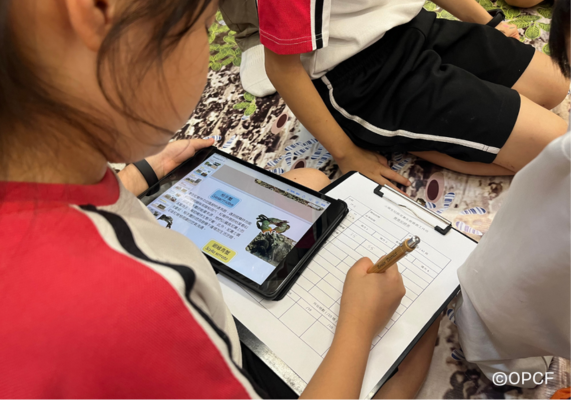

学校教育

|

在保育基金和香港城市大学的支持下,学生可以在学校饲养中国鲎幼体,透过日常照顾幼鲎学习和观察该物种的生长需求和养殖技巧,并提高对大屿山马蹄蟹繁殖地的保育意识。 |

|

为小学生举办的工作坊将教授大屿山的生物多样性以及保护栖息地和物种的必要性。除讲座外,学生还将参与互动游戏,了解鲎和其他泥滩生物、进行模拟泥滩调查、识别环境威胁以及人类活动对生物多样性的影响。 |

|

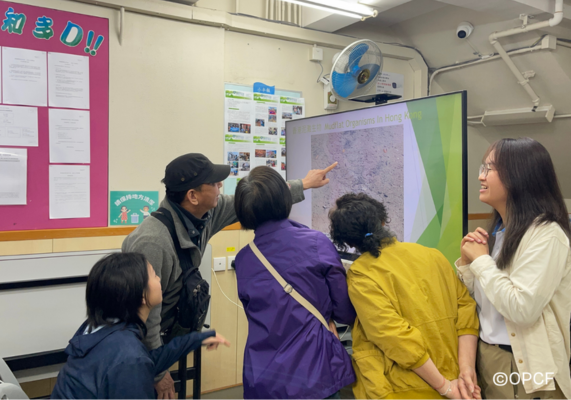

社區參與

透过讲座,公众有机会深入认识大屿山的泥滩生态及多样性,从而加强公众以至大屿山各社区持分者关注其保育的重要性。 |

|

召集学生及当地村民到4个重点地区(大澳、水口、东涌湾及贝澳)进行调查,记录泥滩栖息物种的分布和丰度。调查员能够实践普查技巧并培养科学思维,从数据分析不同泥滩的微生境与物种分布的关系。 |

|

透过泥滩清洁导赏团,参与者可以了解大屿山泥滩生境变化,观察随微生境及潮汐而改变的泥滩生态;清除泥滩和红树林区的废物,从而反思海洋垃圾对泥滩生境带来的影响,透过导赏活动提高个人对生态保育的兴趣,培养源头减废的意识。 |

|

泥滩探索守则

1. 保持环境清洁

请将垃圾带回市区,清洁回收及弃置。保持泥滩、村落及周边环境的清洁和卫生。

2. 眼看手勿动

观察自然生态,但切勿践踏、触摸或破坏任何动植物,保护它们的生活环境。

3. 不干扰、不喂饲

不要干扰野生动物的自然行为,亦不要喂饲它们,以免影响野生动物的自然天性、影响生态平衡,亦避免为双方带来伤害。

4. 静静地探索

保持冷静和安静,不要大声喧闹及招摇,让自己和他人都能享受宁静的自然环境及人文风景。

5. 留意预测及即时天气

在出发前查看天气预报,避免于天气不稳定的日子进行泥滩活动。活动期间随时关注即时天气变化,预留足够时间回到安全的地方。

6. 留意潮汐

了解潮汐涨退的时间,预留足够时间回到安全的地方,避免在潮涨期间仍在泥滩耍乐逗留,确保自身安全。

7. 遵守导赏员或导师建议

参加文化或生态导赏活动,并听从导师的讲解和建议。学习如何正确地探索和保护自然景点。

参考

[1] Li, H. Y. (2008). The Conservation of Horseshoe Crabs in Hong Kong (Master’s thesis). City University of Hong Kong.

[2] 守護大嶼聯盟。2015。水口百態 - 大嶼山水口生物記錄。

[3] Durán, L. R., & Castilla, J. C. (1989). Variation and persistence of the middle rocky intertidal community of central Chile, with and without human harvesting. Marine Biology, 103(4), 555–562.

[4] Williams, A. T., Randerson, P., Di Giacomo, C., Anfuso, G., Macias, A., & Perales, J. A. (2016). Distribution of beach litter along the coastline of Cádiz, Spain. Marine Pollution Bulletin, 107(1), 77–87.

[5] Li, C.H., Kong, P.Y., Chung, C.T., Tse, Y.L., Moulin, A.L and Yu Y.T. (2024). Baseline Study of Avifauna along South Lantau Coast with Application of Bioacoustics and Study of Human Disturbance (November 2021 to November 2023). The Hong Kong Bird Watching Society. Hong Kong.

[6] McIntyre, A. D., Morton, B., & Morton, J. (1984). The Sea Shore Ecology of Hong Kong. The Journal of Animal Ecology, 53(3), 1035.

[7] Peterson, C. H. (1988). Tidal flat ecology. An experimental approach to species interactions. Limnology and Oceanography, 33(5), 1229–1229.

[8] Cañada, M. C. B., Rotaquio, Jr., E. L., & Gallego, R. J. (2021). Spatial Zonation and Diversity of Bivalves and Gastropods in Mangrove Forests of Casiguran, Aurora. Open Journal of Ecology, 11(10), 645–663.

[9] Ngy, L., Yu, C.-F., Takatani, T., & Arakawa, O. (2007). Toxicity assessment for the horseshoe crab Carcinoscorpius rotundicauda collected from Cambodia. Toxicon, 49(6), 843–847.

[11] Alongi, D. M. (2020). Global Significance of Mangrove Blue Carbon in Climate Change Mitigation. Sci, 2(3), 67.

[12] Maxwell, G. S. (1995). Ecogeographic variation in Kandelia candel from Brunei, Hong Kong and Thailand. Springer EBooks, 59–65.

.png)

.png)