背景

潮間帶泥灘是生態系統中非常重要的組成部分。在大嶼山內有許多生態重要地點和生境,例如潮間帶泥灘。在這些潮間帶泥灘中,孕育著海草、軟體動物、節肢動物、以及瀕危物種—三棘鱟(俗稱馬蹄蟹)等等。這些物種各自負責著不同的生態功能,使泥灘成為影響氣候變化的關鍵棲息地之一。然而,因海岸發展和污染,以及大量人為活動所致,潮間帶泥灘受到破壞甚至消失。馬蹄蟹依賴泥灘生境產卵及孕育幼體,卻因一些香港泥灘生境受破壞,而使其種群數量在2002至2009年期間大幅下降九成1。

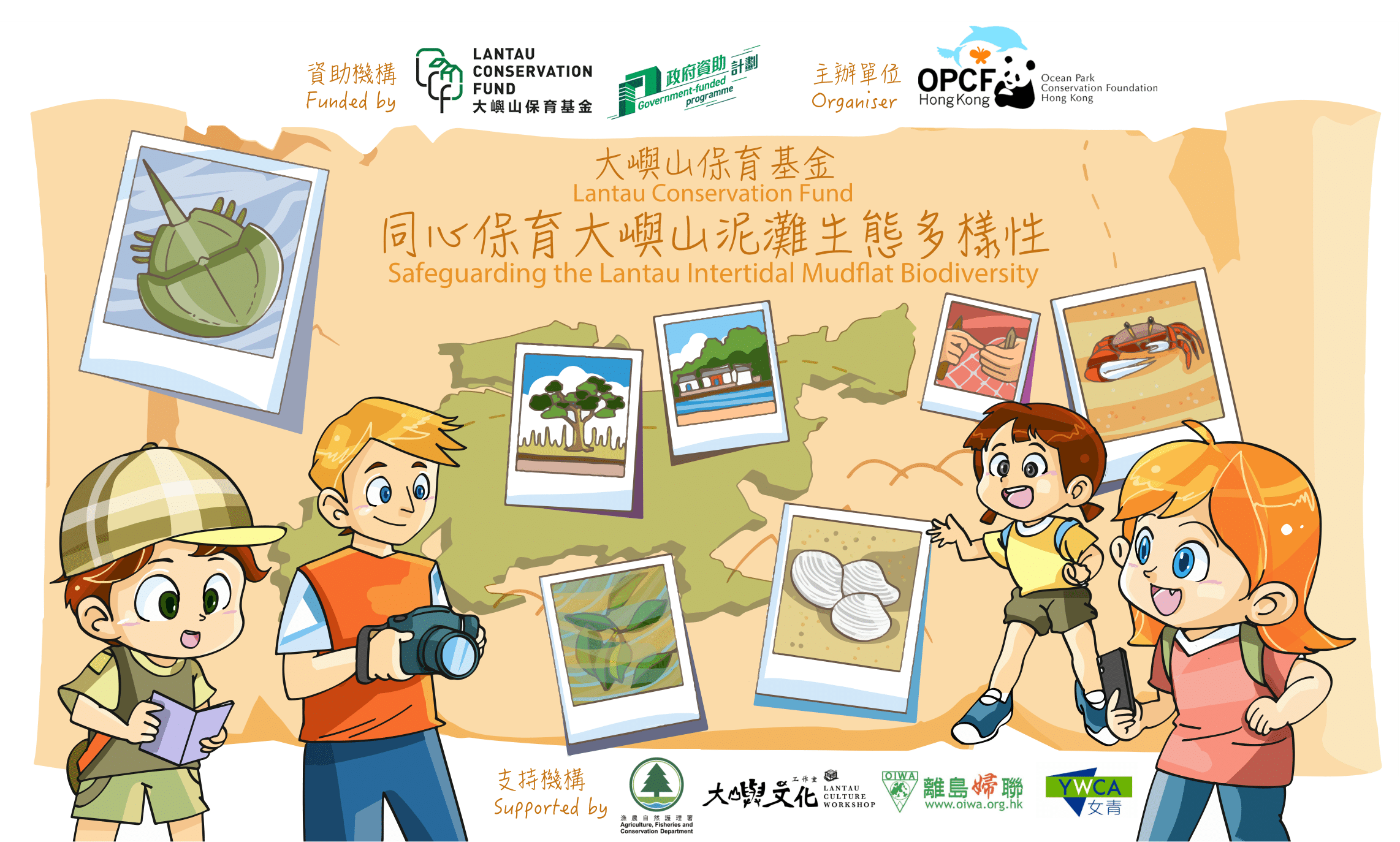

香港海洋公園保育基金(保育基金)在大嶼山保育基金的資助和不同合作夥伴的支持下,透過教育和社區參與活動,來喚起和提高公眾,尤其大嶼山的村民、學生、漁民和旅遊經營者,對於具有重要生態保育價值的潮間帶泥灘生態系統的關注。此外,本項目亦鼓勵學生和公眾參與公民科學調查,以加深對潮間帶泥灘生態系統和生物多樣性的認識。東涌灣、水口、貝澳和大澳為此計劃涵蓋的四個主要地點。通過以上與大嶼山公眾和社區團體的合作,推廣良好的郊遊守則以促進泥灘的可持續使用,為生態系統提供在地的保護。

潮間帶的重要價值

潮間帶指潮汐漲退週期中,潮漲時被海水浸沒、潮退時則暴露的海岸區域。潮間帶能緩衝海浪對陸地的直接衝擊,並提供重要而獨特的生態價值。空曠泥灘及紅樹林是其中一些潮間帶生境地,能有效保護海岸線免受風暴時海浪的侵蝕;紅樹及海草床則提供落葉作為蝦、蟹等物種的食物。潮間帶亦是孕育多種生物的地方,由細小的腹足綱(例如:螺)、節肢動物及魚類,乃至龐大的紅樹林群落都賴以生存。

四個重點潮間帶 泥灘/沙坪

東涌灣

東涌灣是平靜而廣闊的内灣泥灘。多樣的微生境,包括紅樹林、軟泥地、蠔礁以及石灘皆可在東涌灣看到。連接大海的天然溪流:東涌河,將東涌一帶山頭的淡水資源帶到東涌灣。此外,赤鱲角機場阻隔了大部分來自大海的海浪,使東涌灣形成一個平靜的海岸。大量的淤泥因此而累積,形成了東涌灣西南方廣闊而柔軟的泥灘。即使如此,在東涌灣東南方仍有不少的木欖紅樹林、碎石和泥沙混雜的泥灘以及大大小小的河口,增添了其生態意義。東涌灣泥灘是鱟的其中一個重要繁殖地,特別是中國鱟和圓尾鱟;同時,它提供著許多水鳥的食物,並為紅樹林和海草提供了基質。這些棲息地有助於能源循環及海岸穩定,使東涌灣成為一個重要的生態區。

.webp)

大澳

大澳位於大嶼山最西端,以沿河道兩岸而建的棚屋和古樸的漁村聞名。每年端午節舉行的「龍舟遊涌」更是代表着大澳傳統漁村文化的傳承,使這個小漁村生色不少。除了文化歷史,大澳的生態價值也值得我們關注。泥灘可見於石仔埗、大澳楊侯古廟對出一帶,孕育著銀蝦幼體、螺貝類等生物;加上由廢棄鹽田演化成的補償濕地,有著紅樹林、魚池和沼澤等等微生境,是水鳥、依賴濕地的鳥類和候鳥的重要棲息地。

水口

水口灣是一片廣闊平坦的沙坪,綿延逾一公里。沙坪鄰近淡水出口,除了是鱟的繁殖地,鄰近的生境亦支持了高度的生物多樣性:包括紅樹林底下的彈塗魚、招潮蟹;在河溪可見的蜻蜓、蛙類等等,甚至可找到香港特有的盧氏小樹蛙2。然而,在水口的蜆類採挖活動,例如文蛤(俗稱沙白)、簾蛤等,對生態造成負面影響。國外研究指出,不受監管的掘蜆活動除了導致底棲組成結構及泥灘密度改變3,亦可能會出現幼年鱟被踐踏、遺留垃圾積纍4等問題。

.png)

貝澳

貝澳古稱「螺杯澳」,位於大嶼山南區較東面的河谷位置,河川出口處的沙嘴和潟湖能夠吸引大量潮間帶生物聚居及覓食。鳥類如褐漁鴞、黑冠麻鷺等超過180個品種都有記錄在此5。因地理位置的關係,貝澳沙坪的浪湧較大,生態特性與其他潮間帶泥灘稍有不同。例如以有機物和微生物爲食的斧蛤屬蜆類,浪湧環境會吸引牠們較積極的移動,或是快速鑽進沙中躲避掠食者,所以在那裏,有機會遇見具有高活動能力的蜆類6。

大嶼山泥灘生物

泥灘處於潮間帶及鹹淡水交界之地,主要基質為黏土。泥灘的潮汐週期對於生物出沒的位置、海浪冲刷程度,以及沉積物的大小皆有很大的影響。泥灘有豐富的生物種類,牠們在泥灘的分布,取決於食物資源、適應極端溫度及乾燥的能力,還有獵食和競爭等生物間的相互作用7。

|

螺貝類、雙殼類 泥灘表面或泥沙内充斥著許多不起眼的水生生物,例如螺貝類和雙殼類。進食腐屑或藻類的螺貝類能夠促進泥灘生境的營養及物質循環,而大部分雙殼類的濾食性特徵則有助提高黏土中的透氣度,在泥灘生態及食物鏈中擔當重要角色8。 |

|

|

螺貝類—海蜷屬 形狀修長、螺塔高,常見於遮蔽型泥灘的中潮或低潮區。適應力高,攝食覆蓋沙粒的生物膜和腐質維生。在大嶼山水口,泥灘退潮時可以看到一大群作爲優勢種的灘棲螺緩慢前行,留下一條條痕跡,與水口泥灘的波浪紋路相互交織。 |

|

|

螺貝類—織紋螺屬 螺身略微起棱,有很長的虹吸管。作爲一種食腐動物,能利用屍體在水裏發出的化學物確認它的位置。 |

|

|

雙殼類—歪簾蛤屬 殼上的條紋猶如雕刻,有助在泥灘上固定位置。會利用一對虹管濾食水中的浮游生物。 |

|

大嶼山泥灘生物種類繁多,其分布及種群數目與其中微生境息息相關。在本計劃裏,小學校園泥灘生態系統教育工作坊的模擬普查,及泥灘生物多樣性調查中實地考察,讓不同年齡層的學生和公衆能夠成爲公民科學家,深入認識各類泥灘生物。各位公民科學家甚至能夠親身取得第一手數據,學習分析普查結果。

|

馬蹄蟹 馬蹄蟹(鱟科)是一種古老的海洋動物,早在4.75億年前(奧陶紀下旬)已存在。形態至今仍然沒有重大改變,故被譽爲「活化石」。成熟的馬蹄蟹配對後會回到潮間區域產卵,而幼年馬蹄蟹則會在潮間區域覓食和生長,直至成長到成鱟之後再遷移到淺海生活。 |

|

|

三棘鱟(中國鱟) |

|

|

圓尾鱟

|

.png) |

因受到過度捕捉、海岸發展及污染等威脅影響,馬蹄蟹的種群數目長久成爲重點關注問題。公衆透過參與泥灘清潔與生態導賞活動,可以提高對泥灘生境所受威脅的認知,改善泥灘廢物積聚問題,親身參與生境地修復工作。「馬蹄蟹校園保母計劃」亦培養衆多中學生成爲馬蹄蟹保育大使,參與飼養工作並宣揚保育信息。

|

紅樹 紅樹林泛指生長在海岸或(亞)熱帶河口交匯處的喬木或灌木群落。紅樹的「紅」字源自紅樹科植物多含丹寧,因為過去被用來製造紅色染料而得名。在大嶼山,可找到香港全部八種真紅樹品種。 紅樹在泥灘的重要性,除了是其他泥灘動物的庇護棲息處外,從樹上掉落、腐化的樹葉也能夠作爲相手蟹等泥灘動物的食糧10,是泥灘食物網中的主要生產者;反之,在紅樹根部生活的螺、蟹和蠕蟲等在挖洞的時候把空氣帶入泥土,亦有助葉片分解,減少缺氧腐化對紅樹的影響。另外,紅樹擁有高儲存藍碳能力,作爲碳庫能有效減緩全球暖化問題11。 |

|

|

秋茄(水筆仔) 大嶼山乃至香港本土最常見的紅樹,而本地原生秋茄樹(屬K. obovata 的種)則被認爲比起印度的種群(K. candel)有更高的禦寒能力以及繁殖力12。因其胚軸像一枝枝筆桿掛在樹上,而得「水筆仔」之名。

|

|

|

桐花樹(蠟燭果) 桐花樹與秋茄同爲胎生植物,指在果實掉下來之後,藏於果皮中的胎生苗會在果皮裂開之後開始生長。葉柄帶有紅色,亦因果實形如蠟燭火光而得名「蠟燭果」。

|

|

|

木欖(紅茄苳) 木欖組織的丹寧含量很高,使其整體偏紅,尤其是深紅色的花萼以及漸尖的葉端成爲辨認特徵。在東涌灣一帶可看見其龐大種群。

無瓣海桑 無瓣海桑在香港是屬於外來的紅樹品種,在90年代引入至内地,再經水路漂流繁殖至后海灣一帶,以高生長速度和生命力強而成爲部分濕地之優勢種,及後更擴展至大嶼山紅樹林地域。因與本地紅樹競爭生長空間,以及霸佔開闊泥灘以致候鳥覓食和其他泥灘生物生存的空間減少,可能需要對其進行管理與控制工作。

|

|

紅樹林對泥灘生態十分重要。透過公衆講座,大衆能夠更深入認識大嶼山内各紅樹物種,及與其他泥灘生物的關係。

學校教育

|

在保育基金和香港城市大學的支持下,學生可以在學校飼養中國鱟幼體,透過日常照顧幼鱟學習和觀察該物種的生長需求和養殖技巧,並提高對大嶼山馬蹄蟹繁殖地的保育意識。 |

|

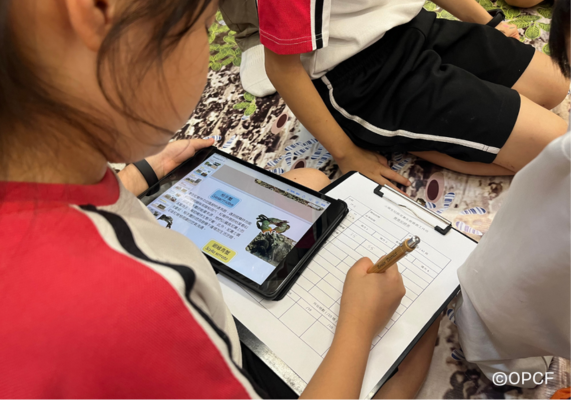

為小學生舉辦的工作坊將教授大嶼山的生物多樣性以及保護棲息地和物種的必要性。除講座外,學生還將參與互動遊戲,了解鱟和其他泥灘生物、進行模擬泥灘調查、識別環境威脅以及人類活動對生物多樣性的影響。 |

|

社區參與

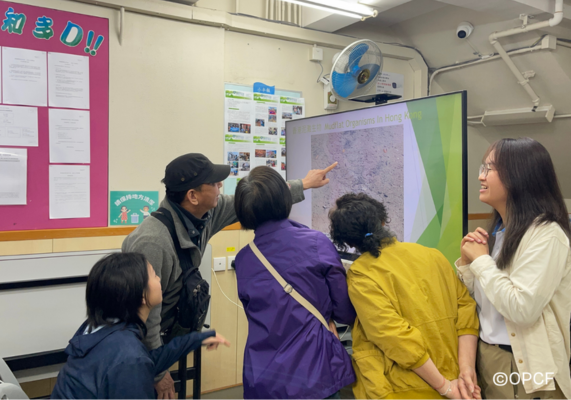

透過講座,公眾有機會深入認識大嶼山的泥灘生態及多樣性,從而加強公眾以至大嶼山各社區持分者關注其保育的重要性。 |

|

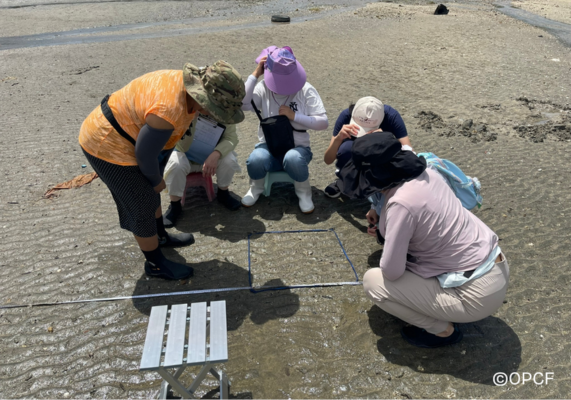

召集學生及當地村民到4個重點地區(大澳、水口、東涌灣及貝澳)進行調查,記錄泥灘棲息物種的分布和豐度。調查員能夠實踐普查技巧並培養科學思維,從數據分析不同泥灘的微生境與物種分布的關係。 |

|

透過泥灘清潔導賞團,參與者可以了解大嶼山泥灘生境變化,觀察隨微生境及潮汐而改變的泥灘生態;清除泥灘和紅樹林區的廢物,從而反思海洋垃圾對泥灘生境帶來的影響,透過導賞活動提高個人對生態保育的興趣,培養源頭減廢的意識。 |

|

泥灘探索守則

1. 保持環境清潔

請將垃圾帶回市區,清潔回收及棄置。保持泥灘、村落及周邊環境的清潔和衛生。

2. 眼看手勿動

觀察自然生態,但切勿踐踏、觸摸或破壞任何動植物,保護牠們的生活環境。

3. 不干擾、不餵飼

不要干擾野生動物的自然行為,亦不要餵飼牠們,以免影響野生動物的自然天性、影響生態平衡,亦避免為雙方帶來傷害。

4. 靜靜地探索

保持冷靜和安靜,不要大聲喧鬧及招搖,讓自己和他人都能享受寧靜的自然環境及人文風景。

5. 留意預測及即時天氣

在出發前查看天氣預報,避免於天氣不穩定的日子進行泥灘活動。活動期間隨時關注即時天氣變化,預留足夠時間回到安全的地方。

6. 留意潮汐

了解潮汐漲退的時間,預留足夠時間回到安全的地方,避免在潮漲期間仍在泥灘耍樂逗留,確保自身安全。

7. 遵守導賞員或導師建議

參加文化或生態導賞活動,並聽從導師的講解和建議。學習如何正確地探索和保護自然景點。

參考

[1] Li, H. Y. (2008). The Conservation of Horseshoe Crabs in Hong Kong (Master’s thesis). City University of Hong Kong.

[2] 守護大嶼聯盟。2015。水口百態 - 大嶼山水口生物記錄。

[3] Durán, L. R., & Castilla, J. C. (1989). Variation and persistence of the middle rocky intertidal community of central Chile, with and without human harvesting. Marine Biology, 103(4), 555–562.

[4] Williams, A. T., Randerson, P., Di Giacomo, C., Anfuso, G., Macias, A., & Perales, J. A. (2016). Distribution of beach litter along the coastline of Cádiz, Spain. Marine Pollution Bulletin, 107(1), 77–87.

[5] Li, C.H., Kong, P.Y., Chung, C.T., Tse, Y.L., Moulin, A.L and Yu Y.T. (2024). Baseline Study of Avifauna along South Lantau Coast with Application of Bioacoustics and Study of Human Disturbance (November 2021 to November 2023). The Hong Kong Bird Watching Society. Hong Kong.

[6] McIntyre, A. D., Morton, B., & Morton, J. (1984). The Sea Shore Ecology of Hong Kong. The Journal of Animal Ecology, 53(3), 1035.

[7] Peterson, C. H. (1988). Tidal flat ecology. An experimental approach to species interactions. Limnology and Oceanography, 33(5), 1229–1229.

[8] Cañada, M. C. B., Rotaquio, Jr., E. L., & Gallego, R. J. (2021). Spatial Zonation and Diversity of Bivalves and Gastropods in Mangrove Forests of Casiguran, Aurora. Open Journal of Ecology, 11(10), 645–663.

[9] Ngy, L., Yu, C.-F., Takatani, T., & Arakawa, O. (2007). Toxicity assessment for the horseshoe crab Carcinoscorpius rotundicauda collected from Cambodia. Toxicon, 49(6), 843–847.

[11] Alongi, D. M. (2020). Global Significance of Mangrove Blue Carbon in Climate Change Mitigation. Sci, 2(3), 67.

[12] Maxwell, G. S. (1995). Ecogeographic variation in Kandelia candel from Brunei, Hong Kong and Thailand. Springer EBooks, 59–65.

.png)

.png)